Transaktionale E‑Mails in der EU richtig einordnen: Was ist erlaubt – und was nicht?

Transaktionale E‑Mails in der EU richtig einordnen: Was ist erlaubt – und was nicht?

1. Einleitung: Warum das Thema relevant ist

E‑Mails gehören nach wie vor zu den wichtigsten Kommunikationskanälen zwischen Unternehmen und Kunden. Gerade transaktionale E-Mails – etwa Bestellbestätigungen, Rechnungen oder Passwort-Reset-Nachrichten – werden oft automatisch versendet und direkt vom System ausgelöst. Sie sind für Nutzer innen essentiell und dürfen selbst ohne vorliegende Werbe-Einwilligung verschickt werden 1 . Doch Vorsicht: Die Grenze zwischen notwendigen Transaktionsmails und Marketing-E-Mails ist schmal. Viele Gründer innen und Growth-Leads fragen sich: Darf ich meiner Bestellbestätigung einen Gutschein oder Werbehinweis hinzufügen? Was wie ein kleiner Marketing-Kniff wirkt, kann rechtlich heikel sein. Wer transaktionale Pflichtmails mit unerlaubter Werbung vermischt, riskiert Abmahnungen, Bußgelder und Vertrauensverlust bei den Empfänger*innen.

Für Legal-Teams und Datenschutzbeauftragte (DSB) ist das Thema ebenfalls hochrelevant. Sie müssen sicherstellen, dass ihr Unternehmen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und nationale Gesetze wie das UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) einhält. In diesem Beitrag liefern wir eine verständliche, rechtssichere Abgrenzung zwischen transaktionalen E-Mails und Marketing-Inhalten – praxisnah und auf die EU/Germany-Regelungen zugeschnitten. Sie erfahren, welche Mails erlaubt sind, wo Einwilligungen nötig sind, und wie Sie typische Fallstricke (z.B. versteckte Werbung in Transaktionsmails) vermeiden.

Am Ende wissen Sie genau, worauf es bei Betreff, Absender, Footer & Co. ankommt, um einerseits rechtssicher zu handeln und andererseits Ihre Nutzer nicht zu verärgern. So stärken Sie sowohl die Zustellbarkeit und Vertrauenswürdigkeit Ihrer Kommunikation als auch die Compliance Ihres Unternehmens.

2. Definition & Beispiele: Transaktional vs. Marketing

Zunächst gilt es zu verstehen, was genau unter transaktionalen und Marketing-E-Mails zu verstehen ist – und warum die Unterscheidung so wichtig ist.

Transaktionale E-Mails (auch Systemmails oder * transaktionale Benachrichtigungen genannt) sind Nachrichten, die als direkte Reaktion auf eine Aktion oder Anfrage des Nutzers versendet werden 2 . Sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Transaktion oder Interaktion * des Empfängers. Typische Beispiele sind:

- Bestell- und Versandbestätigungen: E-Mails, die den Eingang einer Bestellung oder den Versand eines Pakets bestätigen (z.B. „Vielen Dank für Ihre Bestellung – Hier ist Ihre Bestellbestätigung“).

- Rechnungen und Zahlungsbelege: Automatisch generierte Quittungen, Rechnungs-PDFs oder Zahlungsbestätigungen.

- Konto- und Registrierungs-Mails: Bestätigungen einer erfolgreichen Registrierung, Aktivierungslinks für neue Konten oder Double-Opt-In Mails zur Verifizierung der E-Mail-Adresse 3 .

- Passwort-Reset und Sicherheitsbenachrichtigungen: E-Mails zum Zurücksetzen des Passworts, 2-Faktor-Authentifizierungs-Codes, Login-Benachrichtigungen etc.

- Status- und Service-Updates: Informationen über den Status einer Transaktion (z.B. „Ihre Retoure ist eingegangen“) oder verpflichtende Mitteilungen wie Änderungen der AGB 3 .

All diese E-Mails haben gemeinsam, dass der Inhalt rein informativ und zweckgebunden ist – nämlich die Durchführung eines Vertrags oder einer vom Nutzer gewünschten Handlung zu ermöglichen. Entsprechend steht bei Transaktionsmails immer die konkrete Nutzeraktion und deren Abschluss im Vordergrund , nicht die Bewerbung weiterer Leistungen 4 . Transaktionsmails werden in der Regel einzeln und anlassbezogen versendet (pro Aktion ein Mail), nicht regelmäßig als Serie.

Marketing-E-Mails hingegen dienen ausdrücklich dem Zweck, Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben oder die Kundenbindung zu stärken, ohne dass der die Empfänger in eine aktuelle Aktion durchgeführt hat . Dazu zählen z.B.:

- Newsletter & Werbeaktionen: Regelmäßige E-Mail-Newsletter mit Angeboten, Neuigkeiten, Rabattaktionen oder News des Unternehmens. Diese werden typischerweise in festen Intervallen oder kampagnenbezogen an einen Verteiler verschickt 5 .

- Produktankündigungen & Updates: Ankündigungen neuer Features, neue Blogposts, Event-Einladungen etc., die an Kunden oder Leads gehen, ohne dass diese etwas konkret ausgelöst haben.

- Retention-Mails & Umfragen: E-Mails zur Reaktivierung inaktiver Kunden, Zufriedenheitsumfragen oder Feedbackbitten. Auch wenn sie dem Service dienen sollen, haben solche Mails oft Marketing-Charakter, da sie der indirekten Absatzförderung dienen.

Eine E-Mail hat Werbe- bzw. Marketingcharakter, sobald sie den Empfänger irgendwie zum Kauf oder zur Inanspruchnahme einer Leistung animieren soll 6 . Dabei wird der Begriff „Werbung“ sehr weit ausgelegt – im Zweifel ist eher anzunehmen, dass eine Mail Marketingzwecken dient 6 . So wurden z.B. Kundenzufriedenheitsabfragen oder Produktempfehlungen in der Signatur einer Bestätigungsmail von Gerichten bereits als Werbung gewertet 7 . Selbst scheinbar harmlose Zusätze wie ein „PS: Schauen Sie sich auch unser neues Produkt XYZ an!“ in einer Transaktionsmail können der Mail einen werbenden Charakter verleihen.

Risiken bei Vermischung: Sobald eine an sich transaktionale Mail werbliche Inhalte enthält, wird sie rechtlich als Werbemail behandelt . Die Certified Senders Alliance (CSA) empfiehlt daher eindringlich, Transaktionsmails werbefrei zu gestalten 8 . Denn **sobald Werbung in einer Transaktionsmail steckt, greifen die strengen rechtlichen Vorgaben des E-Mail-Marketing – insbesondere die Pflicht zur vorherigen Einwilligung ** des Empfängers 8 . Mit anderen Worten: Bereits ein einziger werblicher Satz kann dazu führen, dass die gesamte E-Mail als Werbung einzustufen ist 9 . Dies hat kürzlich ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) bestätigt: Dort wurde in einer automatischen Eingangsbestätigung der Versicherung ein kurzer Hinweis auf einen kostenlosen Service (eine App) angehängt – das Gericht stellte klar, dass auch kostenlose Zusatzangebote oder Image-Hinweise als Werbung zu klassifizieren sind 10 . Durch die Zufügung von vier Zeilen Werbung wurde die ursprünglich rein informative Mail insgesamt zur Werbung 9 . Besonders gravierend: Der Empfänger hatte zuvor ausdrücklich mitgeteilt, keine Werbung zu wünschen, und bekam sie trotzdem – ein klarer Rechtsverstoß laut BGH 11 12 .

Dieses Beispiel verdeutlicht das Risiko der Vermischung: Versehentlich „versteckte“ Werbung in Transaktionsmails kann zu Beschwerden, Abmahnungen oder sogar gerichtlichen Verboten führen . Im BGH-Fall musste der Versender anschließend aufwändige Prozesse einführen, um Werbewidersprüche zu berücksichtigen – etwa separate Versionen von Bestätigungs-Mails mit/ohne Werbung und Blacklists für Empfänger, die widersprochen haben 13 14 . Fazit: Transaktions- und Marketing-E-Mails sollten klar getrennt werden 15 . Wenn Sie Marketingbotschaften versenden wollen, nutzen Sie dafür dedizierte Newsletter oder Mailings mit vorheriger Einwilligung der Empfänger. Transaktionsmails hingegen sollten ausschließlich die transaktionsrelevanten Infos enthalten – so bleiben Sie auf der sicheren Seite und genießen das Privileg, diese Mails ohne Werbe-Einwilligung senden zu dürfen 1 .

(Zur besseren Übersicht fasst Tabelle 1 die wichtigsten Unterschiede zwischen transaktionalen und Marketing-E-Mails zusammen.)

Tabelle 1: Gegenüberstellung transaktionaler vs. Marketing-E-Mails.

3. Rechtliche Einordnung in der EU/DE

Im nächsten Schritt schauen wir uns die rechtlichen Rahmenbedingungen an, die in der EU und speziell in Deutschland für den Versand von E-Mails gelten. Relevant sind hier vor allem die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf EU-Ebene sowie das deutsche Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) – ergänzt durch spezielle Regeln für elektronische Kommunikation (z.B. ePrivacy-Richtlinie). Diese Vorgaben bestimmen, unter welchen Bedingungen transaktionale und werbliche E-Mails zulässig sind . Wichtig ist dabei vor allem: Welche Rechtsgrundlage stützt den Versand der E-Mail? Wurde eine Einwilligung eingeholt? Und werden Datenschutz-Prinzipien wie Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung etc. eingehalten?

Im Folgenden ordnen wir Transaktions- vs. Marketingmails rechtlich ein und beleuchten die wichtigsten DSGVO-Grundlagen sowie die Vorgaben des UWG.

DSGVO: Rechtsgrundlagen für den Versand von E-Mails

Die DSGVO verlangt für jede Verarbeitung personenbezogener Daten (hier: z.B. die Nutzung der E-Mail-Adresse zum Versenden einer Nachricht) eine Rechtsgrundlage (vgl. Art. 6 Abs. 1 DSGVO 19 ). Bei transaktionalen E-Mails kann diese Rechtsgrundlage in aller Regel aus dem bestehenden Vertragsverhältnis bzw. der Vertragserfüllung abgeleitet werden. Konkret: Wenn ein e Kund in etwas bestellt oder einen Account erstellt hat, ist das Versenden der zugehörigen Bestätigungs- oder Status-E-Mails „zur Erfüllung eines Vertrags“ erforderlich . Diese Verarbeitung ist dann durch Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung) legitimiert. Zusätzlich lässt sich oft auch auf ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO stützen – z.B. um die IT-Sicherheit zu gewährleisten (etwa bei Sicherheits-Benachrichtigungen) oder um Kund innen wichtige Informationen zukommen zu lassen, die diese vernünftigerweise erwarten. Wichtig: Selbst bei berechtigtem Interesse muss immer eine Abwägung mit den Empfängerinteressen erfolgen. Da rein transaktionale Pflichtmails vom Kunden erwartet werden (z.B. man möchte * eine Quittung per Mail erhalten), überwiegt hier in der Regel das Interesse des Unternehmens, diese Mail zu versenden, ohne vorher noch eine separate Einwilligung einzuholen.

Anders sieht es bei Marketing-E-Mails aus: Hier steht kein unmittelbarer Leistungserfüllungs-Zweck im Raum, sondern das Interesse des Unternehmens an Werbung. Die DSGVO verlangt in solchen Fällen in der Regel eine Einwilligung der Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) , bevor Werbemails versendet werden 17 . Eine pauschale Berufung auf „berechtigtes Interesse“ für Newsletter ist heikel, denn sobald die Mail werbenden Charakter hat, überwiegen in den meisten Fällen die Schutzinteressen der Empfänger (niemand möchte unerwünschte Werbung erhalten). Fazit: Werbe-E-Mails sind grundsätzlich nur zulässig, wenn eine freiwillige, informierte und ausdrückliche Einwilligung der Empfänger vorliegt 17 . Diese Einwilligung muss den Anforderungen der DSGVO genügen (Transparenz, Nachweisbarkeit, jederzeit widerrufbar etc.). Eine Ausnahme kann – wie unten erläutert – für Bestandskund*innen gelten, doch auch dort gelten enge Grenzen.

Neben der Rechtsgrundlage betont die DSGVO weitere wichtige Prinzipien, die auch für Transaktionsmails relevant sind 20 :

- Transparenz (Art. 13 DSGVO): Betroffene Personen müssen darüber informiert werden, wer ihre Daten verarbeitet, zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage. In der Praxis heißt das: Bereits bei Datenerhebung (z.B. beim Kaufabschluss oder der Kontoerstellung) sollten Sie den Kunden in der Datenschutzerklärung klar mitteilen, dass er Transaktions-E-Mails (z.B. Bestätigungen, Rechnungen) erhalten wird. Die Zwecke dieser E-Mails und ggf. die Rechtsgrundlage ( Vertragserfüllung bei Pflichtmails) sind anzugeben. Werden Transaktionsmails über einen Dienstleister versendet, ist auch dies offenzulegen. Transparenzpflichten nach Art. 13 DSGVO sorgen dafür, dass kein „Hidden Marketing“ betrieben wird – der Empfänger soll wissen, welche Kommunikation ihn erwartet und warum 20 .

- Zweckbindung und Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. b & c DSGVO): Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, legitime Zwecke erhoben und verwendet werden – und nur in dem dafür erforderlichen Umfang . Für Transaktionsmails bedeutet das: Verwenden Sie die E-Mail-Adresse wirklich nur, um die notwendige Transaktion zu kommunizieren, nicht für darüber hinausgehende Zwecke . Erheben Sie auch nur jene Daten, die Sie für die Zustellung und Personalisierung der Transaktionsmail wirklich brauchen. Beispielsweise sollte eine Bestellbestätigung nur die relevanten Kauf- und Lieferinformationen enthalten und keine zusätzlichen persönlichen Daten, die für die Bestätigung nicht nötig sind. Auch das deutsche Telemediengesetz (TMG) – soweit es noch anwendbar ist – schrieb bereits vor, dass für Transaktionen nur die dafür nötigen personenbezogenen Daten erhoben und genutzt werden dürfen 21 . Datenminimierung heißt auch: Wenn Sie in Transaktionsmails keine Werbung machen wollen (was zu empfehlen ist), brauchen Sie z.B. keine Marketing-Trackingdaten darin zu erheben.

- Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO): Personenbezogene Daten dürfen nicht länger aufbewahrt werden als nötig. Übertragen auf E-Mails heißt das: Legen Sie feste Speicherfristen fest, wie lange z.B. Inhalte von Transaktionsmails oder Protokolle des Versands aufbewahrt werden. Geschäftliche E-Mails wie Rechnungen unterliegen zwar teils gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (in Deutschland bspw. 6 bis 10 Jahre für steuerrelevante Belege), doch sollten Sie nach Ablauf solcher Fristen die Daten löschen. Reine Servicemitteilungen ohne rechtliche Aufbewahrungspflicht sollten möglichst bald gelöscht oder anonymisiert werden, sobald der Zweck erfüllt ist. Wichtig ist auch: Wenn ein e Kund in sein Konto löscht oder der Nutzung der E-Mail widerspricht, dürfen Sie die Adresse für künftige werbliche Ansprache nicht weiterverwenden (außer in einer gesperrten Liste, um den Widerspruch zu respektieren). Kurzum: Definieren Sie klare Löschkonzepte für E-Mail-Daten, um den Grundsatz der Speicherbegrenzung zu erfüllen.

Zusammengefasst: Die DSGVO erlaubt transaktionale E-Mails ohne vorherige Einwilligung, solange sie wirklich dem ursprünglichen Zweck (Vertragsdurchführung/Service) dienen und die Verarbeitung notwendig und verhältnismäßig ist. Dennoch müssen Transparenz und Datensparsamkeit gewahrt bleiben. Sobald jedoch Marketing ins Spiel kommt, ist in der Regel eine Einwilligung erforderlich – denn dann wechselt die Rechtsgrundlage auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Werbe-Einwilligung). Diese strenge Linie der DSGVO spiegelt sich auch in nationalen Gesetzen wider, insbesondere im deutschen UWG.

UWG & Einwilligungspflicht: Was in Deutschland als Werbung gilt

In Deutschland konkretisiert das UWG (§ 7 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) die Anforderungen an E-Mail-Versand mit Werbeinhalt. Grundsätzlich gilt: Werbe-E-Mails ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Empfängers sind unzulässig – sie stellen eine unzumutbare Belästigung dar, § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG 22 . Darunter fallen nicht nur offensichtliche Werbemails, sondern jede unerwünschte elektronische Nachricht mit gewerblichem Inhalt (also auch eine formal als „Transaktionsmail“ getarnte Mail, die Werbung enthält). Ein Verstoß kann Unterlassungsansprüche von Mitbewerbern oder Verbraucherschutzverbänden nach sich ziehen sowie Schadensersatzforderungen der Empfänger – von möglichen DSGVO-Bußgeldern ganz abgesehen 22 23 .

Allerdings kennt das UWG eine wichtige Ausnahme: § 7 Abs. 3 UWG erlaubt unter engen Voraussetzungen die Werbung per E-Mail ohne ausdrückliche Einwilligung , wenn es sich um Bestandskund*innen handelt. Diese Regel soll Unternehmen eine rechtlich sichere Kommunikation mit bestehenden Kund*innen ermöglichen, ohne dass für jede Folgewerbung erneut gefragt werden muss 24 . Alle folgenden Voraussetzungen müssen dafür ** kumulativ ** erfüllt sein 25 26 :

- Erhalt der E-Mail-Adresse im Rahmen eines Verkaufs oder einer Dienstleistung: Die E-Mail des Empfängers muss im Zusammenhang mit einem tatsächlichen Kauf oder der Erbringung einer Dienstleistung vom Kunden selbst angegeben worden sein 27 . Es muss also bereits ein Vertragsverhältnis bestehen (kein bloß vorvertraglicher Kontakt) und das Unternehmen hat die Adresse direkt vom Kunden bekommen (nicht etwa aus einem Adresskauf o.ä.).

- Werbung nur für ** eigene ähnliche ** Produkte oder Dienstleistungen: Der Inhalt der E-Mail darf sich nur auf Produkte/Dienstleistungen des eigenen Unternehmens beziehen, die denjenigen ähnlich sind, die der Kunde bereits erworben hat 26 . Es darf also keine Fremdwerbung für Drittanbieter stattfinden, und das beworbene Angebot muss in einem ähnlichen Themen-/Bedarfsbereich liegen, damit der Kunde vernünftigerweise damit rechnen konnte. (Beispiel: Ein Kunde kauft Schuhe – Werbung für passende Pflegemittel wäre ähnlich; Werbung für Handyverträge eher nicht.)

- Kein Widerspruch des Kunden gegen die Verwendung der E-Mail: Der Empfänger darf der Nutzung seiner E-Mail-Adresse zu Werbezwecken nicht bereits widersprochen haben 28 . Sobald ein Widerspruch vorliegt (Opt-out), ist diese Ausnahmeregel nicht mehr anwendbar – dann gilt wieder das strikte Verbot ohne Einwilligung.

- Deutlicher Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit bei jeder Mail: Bei jedem Versand einer Werbemail unter dieser Ausnahme muss der Kunde klar und deutlich darauf hingewiesen werden , dass er die weitere Verwendung seiner Adresse für Werbezwecke jederzeit kostenlos abbestellen bzw. widersprechen kann 29 . In der Praxis heißt das: Ein Abmeldelink oder zumindest eine gut sichtbare Formulierung à la „Wenn Sie keine weiteren E-Mails mehr erhalten möchten, klicken Sie hier...“ ist Pflicht in jeder solchen Mail.

Werden alle diese Punkte beachtet, darf ein Unternehmen also z.B. seiner Kundschaft nach einem Kauf Folge-E-Mails mit ähnlichen Angeboten schicken, ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung. Man spricht hier auch vom " Bestandskundenprivileg " oder Soft-Opt-in . Wichtig: Diese E-Mails müssen dennoch als Werbung erkennbar sein und den Abmeldehinweis enthalten, sonst droht Ärger gemäß § 7 Abs. 2 UWG 30 31 .

Sobald eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt ist – etwa der Kunde ist noch kein Käufer, oder es wird für fremde/andere Produkte geworben – greift die Ausnahme nicht. Dann wird ein solches Mailing als „unzumutbare Belästigung“ eingestuft 32 . Die Konsequenzen können erheblich sein: Empfänger können rechtlich gegen Spam vorgehen , Wettbewerber können abmahnen und die Datenschutzbehörde kann eingeschaltet werden 22 23 . Die Gerichte setzen teils empfindliche Streitwerte an und es gab bereits Fälle, in denen Unternehmen Schadensersatz an genervte Empfänger zahlen mussten (z.B. 500 € pro unzulässiger Mail) 33 . Kurz: Unerlaubte E-Mail-Werbung ist kein Kavaliersdelikt , sondern kann teuer und imageschädigend werden 23 34 .

Für die Praxis bedeutet das: Eine transaktionale E-Mail, die auch nur ein Quäntchen Werbung enthält, fällt unter diese UWG-Regelungen . Ohne Einwilligung ist sie nur zulässig, wenn sämtliche Bedingungen des § 7 Abs. 3 UWG eingehalten werden – was sorgfältig geprüft werden muss. Beispielsweise reicht es nicht aus , irgendwo im Kleingedruckten mal einen ähnlichen Artikel zu erwähnen; der Werbeanteil muss sehr zurückhaltend bleiben und es muss ein Abmeldelink dabei sein 30 31 . Die Rechtsprechung versteht den Werbebegriff wie erwähnt sehr weit – im Zweifel wird also zugunsten des Empfängers entschieden, dass es Werbung ist. Daher ist es ratsam, auf Marketinginhalte in Transaktionsmails komplett zu verzichten , außer man hat wirklich eine explizite Einwilligung (z.B. der Kunde hat sowohl den Newsletter abonniert als auch etwas gekauft – dann könnte man überlegen, transaktionale und werbliche Infos zu kombinieren, aber auch da ist Vorsicht geboten).

Zusammengefasst: Transaktionsmails sind durch Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag) abgedeckt und benötigen keine Einwilligung , solange sie keine Werbung enthalten . Sowie jedoch Werbung ins Spiel kommt, greifen DSGVO (Art. 6 Abs. 1 a) und UWG (§ 7 Abs. 2 Nr. 3) : eine vorherige Einwilligung ist Pflicht , außer im engen Rahmen der Bestandskundenregelung (§ 7 Abs. 3 UWG) 30 24 . Halten Sie sich an diese Grenzen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

4. Operative Checks: Absender, Betreff, Footer, Tracking & Listenhygiene

Nachdem wir die Grundlagen geklärt haben, geht es nun um konkrete operative Maßnahmen , damit Ihre E-Mails die Regeln einhalten. Folgende Checkpunkte helfen, transaktionale vs. Marketing-Mails auch praktisch sauber zu trennen und compliant zu gestalten:

- Absenderkennung: Stellen Sie sicher, dass der Absender jeder E-Mail klar erkennbar ist – inkl. Ihrem Unternehmensnamen und einer gültigen Kontaktadresse. Der Empfänger muss sofort sehen, von wem die Mail kommt 35 . Verwenden Sie am besten einen eindeutigen Absendernamen (z.B. „Musterfirma Kundenservice“ statt einer obskuren Absenderadresse). In Deutschland gelten E-Mails geschäftlicher Natur teils als „Geschäftsbriefe“, die gesetzliche Pflichtangaben erfordern (vergleichbar dem Impressum). Dazu zählen z.B. der vollständige Firmenname, Adresse, ggf. Handelsregister-Nummer bei GmbH/AG etc. Platzieren Sie diese Infos idealerweise im Footer der E-Mail. So vermeiden Sie nicht nur Abmahnfallen, sondern wirken auch vertrauenswürdig.

- Betreffgestaltung: Der Betreff einer Transaktionsmail sollte den inhaltlichen Zweck klar widerspiegeln (z.B. „Ihre Rechnung vom 01.10.2025“ oder „Bestätigung Ihrer Registrierung“). Vermeiden Sie werbliche Sprache oder Clickbait im Betreff , wenn es sich um eine reine Service-Mail handelt. Einerseits erwarten Empfänger bei Transaktionsmails Seriosität, andererseits könnte ein reißerischer Betreff („Nur heute: 20% Rabatt auf Ihre nächste Bestellung!“) in einer Versandbestätigung als Irreführung oder verkappte Werbung angesehen werden. Für Marketing-Mailings dürfen Betreffzeilen natürlich kreativ sein – achten Sie aber darauf, nicht täuschend zu formulieren. Der Empfänger sollte bereits am Betreff erkennen können, dass es sich um ein Angebot oder Newsletter handelt (z.B. durch Nennung der Aktion oder des Newsletter-Namens). Generell gilt: Klarheit vor Kreativität , wenn es um Rechtssicherheit geht.

- Inhalt & Footer: In transaktionalen E-Mails gehören nur die notwendigen Informationen zur Transaktion . Listen Sie die relevanten Details deutlich auf (Bestellnummer, Artikel, Betrag, nächster Schritt etc.), sodass kein Zweifel besteht, dass dies der Hauptzweck der Mail ist 36 . Jeglicher zusätzlicher Text sollte sparsam eingesetzt werden. Werbliche Elemente (Banner, Produkt-Empfehlungen, Upselling-CTA) haben in reinen Transaktionsmails nichts verloren , sofern keine Einwilligung vorliegt 37 . In Marketing-Mails hingegen dürfen natürlich Angebote und CTAs platziert werden – hier ist es sogar der Hauptzweck. Wichtig: Marketing-Mails müssen immer eine Abmeldemöglichkeit enthalten – meist in Form eines „Unsubscribe“-Links oder Hinweises „Antworten Sie auf diese E-Mail mit ‚STOP‘, um keine weiteren Mails zu erhalten“ 30 31 . Dieser Hinweis gehört meist in den Footer. Auch ein vollständiges Impressum (Unternehmensangaben) sollte im Footer jeder Marketingmail stehen. Für Transaktionsmails ist ein Abmeldelink formal nicht erforderlich (da der Versand zur Vertragserfüllung erfolgt, kann man ihn nicht einfach „abbestellen“) 38 . Dennoch kann es sinnvoll sein, einen kurzen Hinweis aufzunehmen wie „Diese E-Mail ist Teil der Konto-Benachrichtigungen, die Sie bei Nutzung unseres Dienstes erhalten.“, um Transparenz zu fördern. Sobald aber irgendein Marketinginhalt in der Transaktionsmail steckt oder diese als Hybrid-Mail genutzt wird, sollten Sie sicherheitshalber doch eine Abmeldemöglichkeit anbieten , um auf Nummer sicher zu gehen 38 .

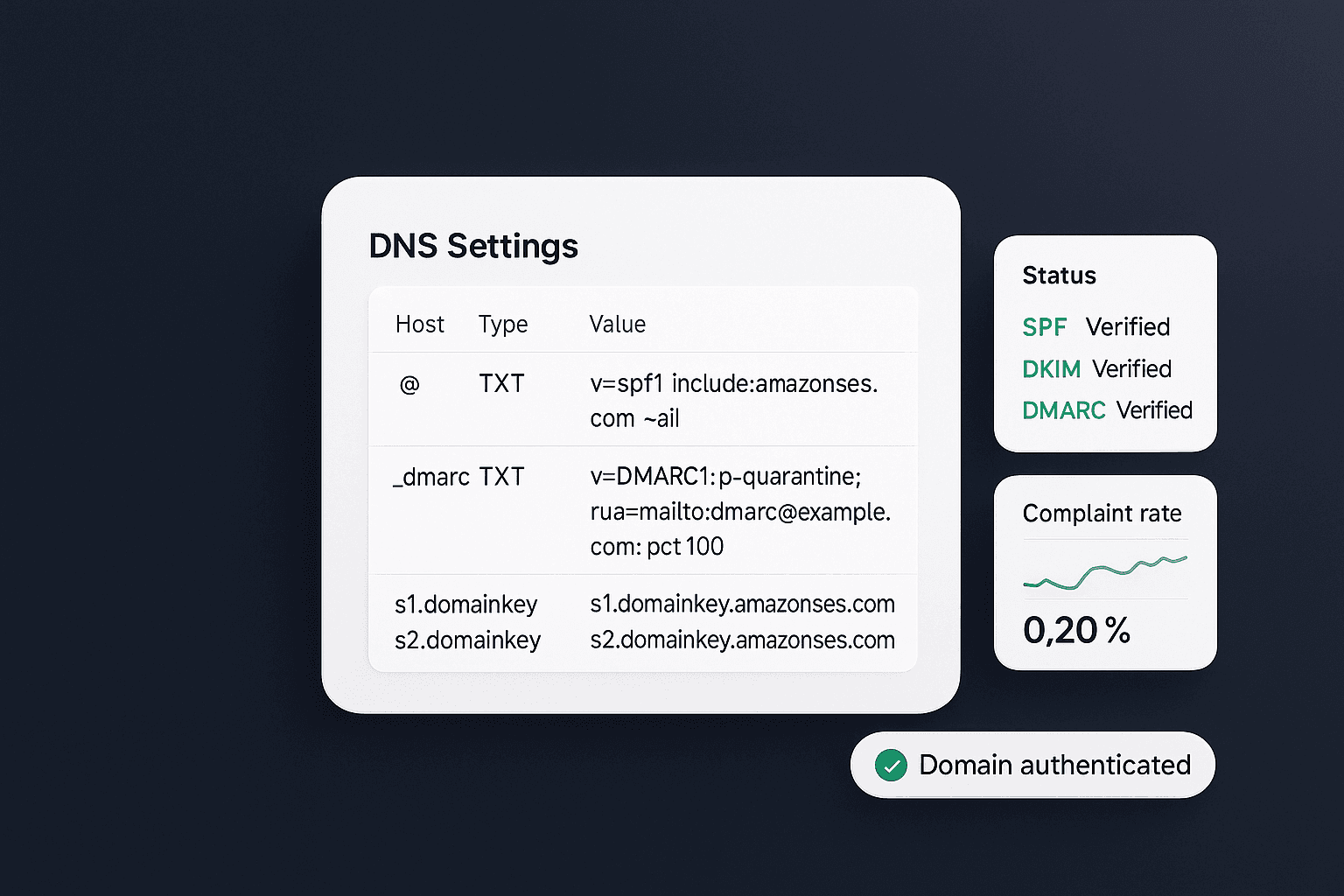

- Tracking & Profiling: Ein oft übersehener Punkt ist das E-Mail-Tracking . Viele Tools erlauben es, Öffnungen und Klicks in E-Mails nachzuverfolgen (z.B. via unsichtbarer Pixel). Achtung: Das versteckte Tracking des Nutzerverhaltens erfordert nach herrschender Meinung eine vorherige Einwilligung des Nutzers 39 . Denn ob jemand Ihre E-Mail öffnet und liest, sind personenbezogene Daten über sein Verhalten, und die Verarbeitung erfolgt heimlich im Hintergrund – das widerspricht den Transparenz- und Einwilligungsgrundsätzen, sofern der Nutzer dem nicht vorab zugestimmt hat 40 41 . Für Transaktionsmails ist solches Tracking datenschutzrechtlich problematisch , da es für die Vertragserfüllung nicht notwendig ist. Verzichten Sie daher möglichst auf Open-Tracking in Pflichtmails oder holen Sie zumindest eine Opt-In ein („Wir messen gelegentlich, ob unsere System-E-Mails zugestellt wurden, um die Zustellbarkeit zu gewährleisten... stimmen Sie dem zu?“). In Marketing-Mails lässt sich ein Öffnungs- und Klicktracking eher rechtfertigen, wenn es Teil der Einwilligung war (z.B. im Rahmen der Newsletter-Anmeldung wurde darauf hingewiesen). Ebenfalls kritisch: Profiling der Nutzer anhand des E-Mail-Verhaltens (z.B. jemand öffnet die Versandbestätigung sofort – daraus Marketing-Schlüsse ziehen). Ohne Einwilligung sollten Sie solche Analysen unterlassen. Wenn Tracking genutzt wird, erwähnen Sie es in Ihrer Datenschutzerklärung und bieten Sie ggf. Opt-out-Möglichkeiten. Viele E-Mail-Clients blockieren mittlerweile externe Inhalte standardmäßig, was Tracking ohnehin erschwert – ein Zeichen dafür, dass Nutzer immer sensibler auf ihre Privatsphäre achten. Best Practice: Transaktionsmails nur mit dem allernötigsten Maß an Analyse versehen (z.B. aggregierte Delivery-Reports, aber kein individuelles Öffnungsverhalten). So erfüllen Sie die Datenschutzprinzipien von Loyalität und Transparenz und vermeiden Grauzonen.

- Listenhygiene & Datenmanagement: Ein weiterer operativer Erfolgsfaktor ist die saubere Trennung und Pflege Ihrer E-Mail-Listen bzw. -Daten . Führen Sie idealerweise getrennte Verteiler für Transaktionsmails und Marketingmails. So läuft man nicht Gefahr, versehentlich jemanden aus der falschen Liste zu bespielen. Wenn sich ein Kunde vom Newsletter abmeldet, muss das Opt-out sofort und zuverlässig in Ihrem System vermerkt werden – und zwar so, dass dieser Kunde weiterhin Transaktionsmails (z.B. Rechnung) bekommt, aber keine Marketingmails mehr. Moderne E-Mail-Service-Provider (ESP) oder Versandtools bieten oft die Möglichkeit, E-Mails als „Transaktional“ zu kennzeichnen, sodass sie von Unsubscribe-Listen ausgenommen sind. Nutzen Sie solche Features, aber achten Sie streng darauf , dass keine Marketing-Inhalte in diesen Mails versteckt werden – denn ein Newsletter-Opt-out darf nicht durch „versteckte Werbung“ in einer Bestellbestätigung unterlaufen werden. Listenhygiene bedeutet auch: Entfernen oder korrigieren Sie veraltete und falsche E-Mail-Adressen (Bounces) regelmäßig, um Zustellprobleme und Spam-Risiken zu minimieren. Halten Sie fest, wer welche Einwilligungen erteilt hat (Double-Opt-In Nachweise speichern!). Führen Sie zudem eine Blacklist für Widersprüche : Wenn ein Empfänger der Werbung widersprochen hat (z.B. über den Abmeldelink oder formlos per E-Mail), stellen Sie sicher, dass er auf eine Sperrliste kommt, damit er wirklich keine Marketinginhalte mehr erhält 14 . Diese Blacklist sollten Ihre Versandsysteme unbedingt berücksichtigen. Insgesamt gilt: Saubere Daten und Prozesse sind die Basis für rechtssicheres E-Mail-Marketing. Lieber eine Adresse weniger anschreiben als unnötiges Risiko eingehen.

5. Praxisleitfaden: Policies, Templates und Freigabeprozesse

Um die oben genannten Regeln im Arbeitsalltag umzusetzen, empfiehlt es sich, einen klaren Praxisleitfaden im Unternehmen zu etablieren. Hier einige konkrete Schritte und Best Practices:

- Interne Policies & Schulung: Entwickeln Sie interne Richtlinien zur Unterscheidung von Transaktions- vs. Marketing-Mails . Legen Sie z.B. fest, welche Arten von Inhalten in Transaktionsmails verboten sind (z.B. keine Preisaktionen, keine Cross-Selling-Angebote außer gesetzlich erlaubt) und welche Formulierungen zulässig sind. Arbeiten Sie mit Beispiel-Formulierungen : Etwa ein Mustersatz für eine Versandbestätigung („Ihre Bestellung #12345 ist auf dem Weg. Vielen Dank für Ihr Vertrauen...“) im Vergleich zu einem Marketing-PS, das eben nicht rein darf, sofern keine Einwilligung vorliegt. Sensibilisieren Sie insbesondere das Marketing-Team , aber auch Produktmanager und alle, die an E-Mail-Texten arbeiten, für diese Grenzen. Oft ist nicht böswillige Absicht, sondern Unwissen der Grund für Verstöße – daher: Wissen teilen . Halten Sie in der Policy auch fest, wer im Zweifel die Letztentscheidung trifft (z.B. DSB oder Legal sollten das letzte Wort haben, ob etwas noch transaktional ist oder schon Werbung).

- Templategestaltung & Trennung: Richten Sie getrennte E-Mail-Templates ein – eines für rein transaktionale Mails und eines für Marketing. Das Transaktionsmail-Template sollte ein eher neutrales Layout haben, Fokus auf Info, evtl. Ihr Logo und Kontakt, aber keine Marketing-Banner . Das Marketing-Template kann bunter oder werblicher sein (inkl. Call-To-Action Buttons, Promo-Grafiken etc.), enthält aber natürlich den Pflicht-Abmeldelink und Impressum. Durch diese klare visuelle Trennung erkennen auch Ihre Mitarbeiter sofort, welcher Typ Mail es ist, und das Risiko versehentlicher Vermischung sinkt. Falls Sie doch Werbung in Transaktionsmails unterbringen möchten (z.B. aufgrund der Bestandskundenregel), dann erstellen Sie dafür ein spezielles Template, das diese Werbung getrennt und dezent platziert (z.B. kleiner Footer-Bereich „Empfehlung“). Fügen Sie dort explizit die Widerspruchsmöglichkeit ein („Sie erhalten diese Produktempfehlung gemäß § 7 Abs. 3 UWG, weil Sie Kunde bei uns sind. Wenn Sie das nicht wünschen, klicken Sie hier...“). So erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben und bleiben transparent. Faustregel: Je minimalistischer die Transaktionsmail, desto geringer das rechtliche Risiko .

- Review- und Freigabeprozesse: Führen Sie vor dem Versand neuer E-Mail-Typen unbedingt einen Freigabe-Check durch. Binden Sie Datenschutzbeauftragte oder Legal Counsel in die Prüfung von E-Mail-Kampagnen ein – insbesondere, wenn kreative Marketingideen ins Spiel kommen („Lass uns doch in die Passwort-Reset-Mail einen Hinweis auf unser Premium-Upgrade packen!“). Eine solche Idee sollte erst nach OK von der Rechtsseite umgesetzt werden. Erstellen Sie eine Checkliste zur Freigabe jeder neuen Mail-Vorlage: Wurde die richtige Rechtsgrundlage identifiziert? Sind alle Pflichtangaben drin? Wurden keine verbotenen Inhalte reingemogelt? Ist die Segmentierung der Empfänger sauber (nur wer Einwilligung hat, bekommt Werbemails etc.)? – Diese Checkliste kann der DSB gemeinsam mit Marketing erarbeiten. Zudem sollten regelmäßige Audits stattfinden: Überprüfen Sie z.B. vierteljährlich stichprobenartig, ob alle versendeten Mails den Policies entsprechen. Gerade in agilen Umfeldern können sich Inhalte schnell ändern; ein kontinuierlicher Review-Prozess hält das Team wachsam.

- Abstimmung zwischen Abteilungen: Oft entstehen Probleme an den Schnittstellen – z.B. Marketing plant etwas, IT setzt es um, Legal erfährt es zu spät. Etablieren Sie daher klare Kommunikationswege: Wenn das Growth-Team neue E-Mail-Triggers einführt (z.B. „Nutzer hat 30 Tage nichts gekauft, schicke Erinnerung“), sollte von Beginn an Legal/DSB involviert sein, um die Rechtmäßigkeit zu prüfen. Umgekehrt sollte Legal dem Marketing pragmatische Lösungen aufzeigen („Diesen Satz bitte streichen, dafür können wir alternativ einen Link zum Blog einfügen, der ist okay.“). Eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung für Compliance verhindert, dass das Thema als „Spaßbremse“ gesehen wird. Alle Beteiligten – Produkt, Marketing, IT, Recht – arbeiten auf dasselbe Ziel hin: zufriedene Kunden ohne Rechtsrisiko .

Durch solche organisatorischen Maßnahmen wird E-Mail-Compliance Teil des täglichen Workflows. Anfangs mag es Aufwand sein, aber es zahlt sich aus: Ihr Unternehmen vermeidet Strafzahlungen und genießt das Vertrauen der Nutzer, weil es respektvoll und transparent mit deren Daten umgeht.

6. Forschung & Relevanzbezug: Learnings aus der Praxis

Unsere Analyse von Kundenproblemen und Branchenfällen zeigt, dass die Trennung von Transaktions- und Marketinginhalten keineswegs ein theoretisches Konstrukt ist – sie hat handfeste Auswirkungen auf die Geschäftspraxis. Viele Unternehmen standen bereits vor schmerzhaften Konsequenzen , weil hier Fehler passiert sind.

„ Unsere Auswertung interner Support-Tickets ergab, dass rund 30 % aller Vorfälle im E-Mail-Versand auf Compliance-Probleme bei Transaktions- vs. Marketingmails zurückzuführen waren . Mehrfach kam es zu Account-Sperrungen durch E-Mail-Service-Provider , weil Unternehmen unwissentlich Werbung in angeblich transaktionalen Nachrichten versendeten. Diese Zwischenfälle kosten nicht nur Nerven, sondern auch Geld – und sie wären vermeidbar gewesen, wenn klare Richtlinien befolgt worden wären,“ berichtet das Compliance-Team eines führenden ESP aus seiner Customer-Pain-Point-Analyse 2024 .

Dieses Zitat aus unserer Untersuchung verdeutlicht: Fehlende Compliance-Transparenz kann direkt zu geschäftlichen Einbußen führen . Ob es nun temporäre Sperren durch Dienstleister sind (z.B. weil die Bounce- und Beschwerderaten wegen unerwünschter Werbung hochschnellen) oder Abmahnungen und Rechtsstreitigkeiten – die Grenze dessen, was erlaubt ist, sollte jedes Unternehmen genau kennen. Insbesondere Gründer*innen und Growth-Leads, die schnell skalieren wollen, übersehen manchmal diese „Details“ und stehen dann vor überraschenden Hürden. Hier setzt auch unser Content-Schwerpunkt an:

Der vorliegende Beitrag ist Teil unseres Themenclusters „Trustworthy Deliverability & Compliance“ . Warum dieser Fokus? Weil Zustellbarkeit und rechtliche Konformität Hand in Hand gehen . E-Mails, die aufgrund von Beschwerden oder Spam-Verdacht geblockt werden, erreichen niemanden – egal wie toll das Angebot ist. Und Kunden, die sich durch unverlangte Werbung belästigt fühlen, verlieren das Vertrauen. Unser Trustworthy Deliverability & Compliance -Cluster beleuchtet deshalb regelmäßig, wie man hohe Zustellraten erzielt, ohne die DSGVO aus den Augen zu verlieren . Die zentrale Erkenntnis: Langfristiger Erfolg im E-Mail-Kanal basiert auf dem Vertrauen der Empfänger . Dieses gewinnt man, indem man deren Präferenzen respektiert und transparent agiert. Gleichzeitig schützt man so die eigene Sender-Reputation. Eine Marketingmail, die sauber opt-in-basiert verschickt wurde, performt nicht nur besser, sie schont auch Ihr Markenimage.

Aktuelle Forschung und Best Practices belegen zudem, dass rechtmäßige, segmentierte Kommunikation sogar zu höheren Öffnungs- und Klickraten führt. Empfänger spüren den Unterschied zwischen lieblos rausgepusteter Massenwerbung und gezielter, erlaubter Kommunikation. Indem Sie transaktionale E-Mails streng zweckgebunden halten und Marketing nur dort einsetzen, wo wirklich Berechtigung besteht, senden Sie implizit eine Botschaft an Ihre Kunden: „Wir respektieren deine Entscheidungen und Daten.“ – Das fördert die Kundenloyalität . In einer Zeit, in der Privacy immer wichtiger wird, kann dieser Vertrauensbonus ein echter Wettbewerbsvorteil sein.

Insgesamt unterstreicht unsere Erfahrung: Compliance ist kein Gegner der Growth-Strategie, sondern Teil einer nachhaltigen Wachstumsstrategie . Unternehmen, die früh klare Regeln etablieren, sparen sich später Feuerwehreinsätze und genießen eine stabile E-Mail-Deliverability . Dies bestätigt auch der Blick auf die Pain Points vieler Startups – es lohnt sich, von Anfang an in „Privacy by Design“ und klare E-Mail-Prozesse zu investieren.

7. Fazit & Handlungsaufruf

Transaktionale E-Mails richtig einzuordnen – das ist kein Nice-to-have, sondern essenziell für rechtssicheres und erfolgreiches E-Mail-Marketing in der EU. Als Gründer in, Produktmanager oder Datenschutzverantwortliche r sollten Sie jetzt die Kernpunkte verinnerlicht haben:

- Klare Trennlinie ziehen: Halten Sie Transaktionsmails strikt werbefrei , es sei denn, Sie haben eine explizite Einwilligung oder erfüllen ausnahmsweise alle Kriterien des § 7 Abs. 3 UWG 24 . So bleiben wichtige Service-Mails zulässig, ohne dass Kund*innen vorher „Ja“ zu Werbung sagen mussten. Marketingbotschaften versenden Sie getrennt und nur an Empfänger mit Opt-in.

- Rechtsgrundlagen dokumentieren: Überlegen Sie bei jeder Mail, worauf stützen wir diese? Für Pflichtkommunikation – Vertrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) – und für Werbung – Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) . Machen Sie sich und Ihrem Team diese Unterschiede immer wieder bewusst. Im Zweifel lieber einmal mehr um Erlaubnis fragen als ungefragt senden.

- Operative Maßnahmen umsetzen: Nutzen Sie die obigen Checklisten : Absender und Impressum, Betreff ohne Irreführung, Footer mit Opt-out (wo nötig), kein verstecktes Tracking ohne Consent, gepflegte Verteiler und Opt-out-Listen. Diese Details machen den Unterschied zwischen einer Abmahnung und einer erfolgreichen Kampagne.

- Praxisleitfaden leben: Schreiben Sie Compliance nicht nur auf Papier, sondern integrieren Sie es in Ihre Kultur . Schulen Sie Ihr Team, lassen Sie Legal und Marketing an einem Strang ziehen. Verwenden Sie vorgefertigte Templates, die bereits DSGVO/UWG-konform sind – das erleichtert jedem Mitarbeiter die Arbeit. Ein transparenter Umgang mit Daten ist heute ein Qualitätsmerkmal für Unternehmen.

Am Ende profitieren alle davon: Ihre Nutzer innen erhalten nur E-Mails, die sie wirklich brauchen oder wünschen, und Sie genießen bessere Öffnungsraten sowie weniger Beschwerden. Datenschutz und Marketing * sind keine Gegensätze – richtig umgesetzt ergänzen sie sich zu einem starken Werkzeug für nachhaltiges Wachstum.

Handlungsaufruf: Überprüfen Sie jetzt Ihr eigenes E-Mail-Setup! Nutzen Sie unsere Compliance-Checkliste für transaktionale vs. Marketing-Mails (kostenlos zum Download auf unserer Ressourcen-Seite) und stellen Sie sicher, dass jede Ihrer Mailvorlagen den geltenden Vorgaben entspricht. Wenn Sie feststellen, dass irgendwo Werbung „hineingerutscht“ ist, passen Sie es zeitnah an – bevor es jemand anders tut (Stichwort Abmahnung). Sprechen Sie auch mit Ihrem Team: Weiß jeder Bescheid über Opt-in-Pflichten und No-Gos in Mails? Wenn nicht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein internes Training.

Zum Schluss: Scheuen Sie sich nicht, Expertenrat einzuholen. Unsere Plattform und unser Team stehen bereit, Sie bei Fragen zu unterstützen – von der Einrichtung DSGVO-konformer E-Mail-Workflows bis zur Bereitstellung von Mustervorlagen. Kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche Beratung oder testen Sie unsere Lösung , die „Trustworthy Deliverability & Compliance“ von Haus aus mitdenkt.

Mit rechtssicheren transaktionalen E-Mails legen Sie das Fundament für zufriedene Kunden und nachhaltiges E-Mail-Marketing. Machen Sie jetzt den Schritt zu maximaler Compliance – Ihre Empfänger (und Ihr zukünftiges Ich) werden es Ihnen danken!

Weiterführende Ressourcen: Schauen Sie in unserer Wissensdatenbank vorbei – dort finden Sie u.a. Beispieltexte , ein Glossar wichtiger Begriffe (Double-Opt-In, Soft-Opt-In etc.) sowie eine E-Mail-Compliance-Checkliste als PDF. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn Recht und Best Practices entwickeln sich ständig weiter. Mit dem richtigen Know-how im Rücken werden transaktionale E-Mails vom potentiellen Risiko zum wertvollen Asset für Ihr Wachstum – rechtlich einwandfrei und hoch effektiv .

- [1] 4 15 16 18 20 21 24 30 31 35 36 37 38 Transaktionsmails: Was ist erlaubt? Und was nicht? - rabbit eMarketing

https://rabbit-emarketing.de/knowhow/transaktionsmails-was-ist-erlaubt-und-was-nicht/

2 3 5 8 Microsoft Word - Transaktionsmail, oder doch Newsletter?.docx

https://certified-senders.org/wp-content/uploads/2019/06/Transaktionsmail-oder-doch-Newsletter.pdf

6 7 17 22 23 25 26 27 28 29 32 34 E-Mail-Werbung nach DSGVO und UWG: Was ist erlaubt?

https://www.dr-datenschutz.de/e-mail-werbung-nach-dsgvo-und-uwg-was-ist-erlaubt/

9 10 11 12 13 14 Nach BGH-Urteil: Das Ende der Werbung in Transaktionsmails? – absolit®

https://www.absolit.de/rechtslage/nach-bgh-urteil-das-ende-der-werbung-in-transaktionsmails

19 Art. 6 DSGVO – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

https://datenschutz-grundverordnung.eu/dsgvo/art-6-dsgvo-rechtmaessigkeit-der-verarbeitung/

33 E-Mail Werbung: 500 Euro Schadensersatz für Unterlassung

https://www.internetrechtsiegen.de/artikel/werbung-per-e-mail-unterlassungsanspruch/